電気自動車(EV)が世界的に普及フェーズに入る中、その心臓部であるバッテリーのライフサイクル全体に注目が集まっています。かつては「廃棄物」として扱われかねなかった使用済みバッテリーが、今や新たな価値を生み出す「都市鉱山」として、そして持続可能な社会を支える鍵として認識され始めています。本記事では、EVバッテリーが切り拓く循環型経済の最前線に迫り、廃棄からリサイクル、そしてリユース(再利用)へと繋がる革新的な技術と、そこから生まれる新たなビジネスモデルを深掘りします。未来志向の読者の皆様にとって、この変革は環境負荷低減への貢献のみならず、新たな投資機会やビジネス戦略を考える上で重要な示唆を与えるものとなるでしょう。

1. 序論:EV普及の先に待つ「バッテリーの崖」と循環型経済へのシフト

世界の自動車市場でEVシフトが加速する一方、数年後には初期に導入されたEVのバッテリーが寿命を迎え始め、その廃棄量が急増する「バッテリーの崖」とも呼べる課題が目前に迫っています。リチウムイオンバッテリーには、リチウム、コバルト、ニッケルといった貴重なレアメタルが含まれており、これらを適切に処理・回収しなければ、環境汚染や資源枯渇のリスクを高めます。

しかし、この課題は裏を返せば大きなチャンスでもあります。使用済みバッテリーを単なる廃棄物ではなく、貴重な資源と捉え、回収・リサイクル・リユースすることで、新たな経済価値を創出し、環境負荷を低減する「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」への移行が強く求められています。本記事では、このダイナミックな変革の最前線に立ち、EVバッテリーがどのようにして持続可能な未来の主役へと変貌を遂げつつあるのか、その具体的な道筋と可能性を探ります。

2. EVバッテリーのライフサイクルと資源の課題:なぜ「循環」が不可欠なのか?

EVの性能を左右するリチウムイオンバッテリーは、一般的に初期容量の70~80%まで低下すると、車載用としての役割を終えたと判断されます。しかし、その時点でも蓄電能力は残っており、また内部には経済的価値の高い金属資源が豊富に含まれています。

バッテリーの構成と資源の偏在 主要な構成材料であるリチウム、コバルト、ニッケルなどは、産出地域が世界的に偏在しており、地政学的リスクや価格変動リスクを常に抱えています。例えば、コバルトの多くはコンゴ民主共和国に依存しており、採掘における人権問題や環境問題も指摘されています。これらの資源をリサイクルによって国内で循環させることは、資源の安定確保とサプライチェーン強靭化の観点からも極めて重要です。

環境規制の強化 EUでは、2023年に新たなバッテリー規則が合意され、バッテリーのライフサイクル全体にわたる持続可能性要件(リサイクル材利用率、トレーサビリティ確保など)が強化されています。日本を含む各国でも同様の動きが加速しており、企業は法規制への対応と積極的な資源循環への取り組みが不可欠となっています。

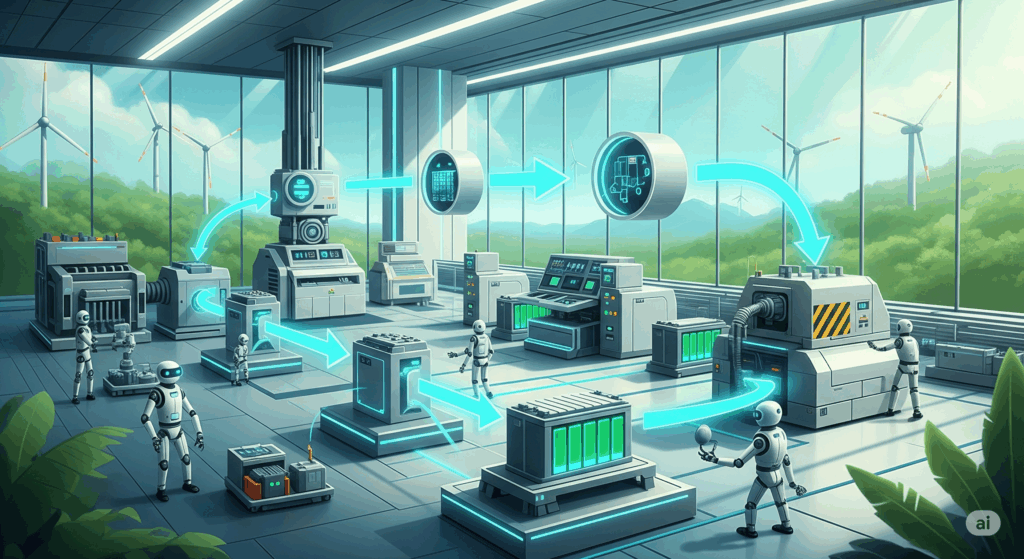

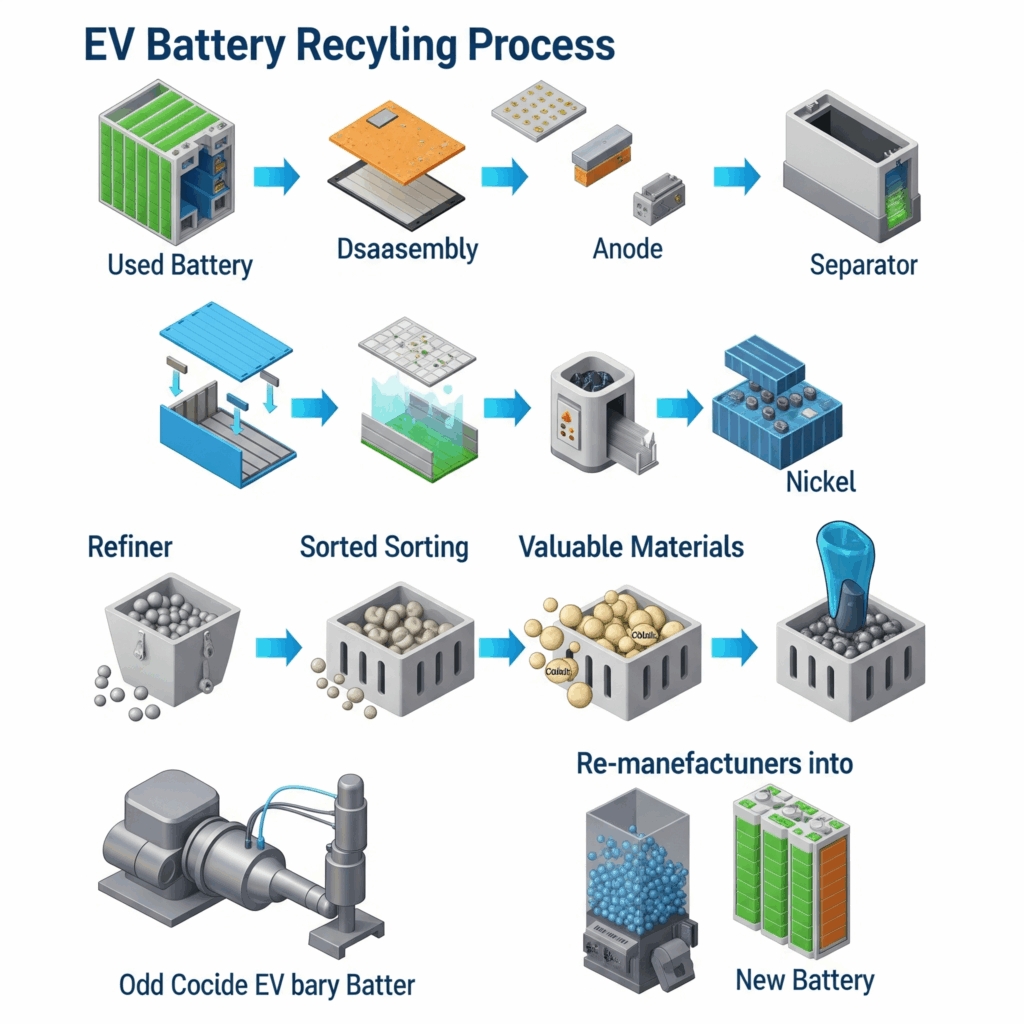

3. 「廃棄」から「資源」へ:EVバッテリーリサイクルの核心技術とプロセス

使用済みEVバッテリーから有価金属を回収するリサイクル技術は、日々進化を遂げています。主なプロセスは、収集・運搬後、安全に放電し、機械的・物理的に解体・破砕。その後、素材ごとに分離し、化学的な処理によって高純度の金属を回収します。

リサイクルの主要技術

- 乾式製錬(パイロメタラジー):バッテリーを高温で溶融し、金属をスラグや合金として分離・回収する方法。多様な種類のバッテリーに対応しやすく、大規模処理に向いていますが、エネルギー消費が大きい点が課題です。

- 湿式製錬(ハイドロメタラジー):酸や溶剤を用いて金属を溶解させ、化学的に分離・精製する方法。特定の金属を高純度で回収できますが、廃液処理などが必要となります。

- ダイレクトリサイクル:正極材などの活物質を分解せずに直接再生する革新的な技術。プロセスを簡略化し、コスト削減と環境負荷低減が期待される次世代技術として注目されています。

国内外の先進的取り組み事例 スウェーデンのNorthvolt社は、自社工場でリサイクル技術を開発し、バッテリー製造からリサイクルまでを一貫して行うクローズドループシステムの構築を目指しています。アメリカのRedwood Materials社は、使用済みバッテリーから高純度のバッテリー材料を再生し、再びバッテリーメーカーに供給するビジネスモデルを展開。日本国内でも、JX金属や住友金属鉱山といった非鉄金属大手が、独自の高効率リサイクル技術の開発と事業化を積極的に進めています。これらの企業の取り組みは、技術革新が新たな市場を創造する可能性を示しています。

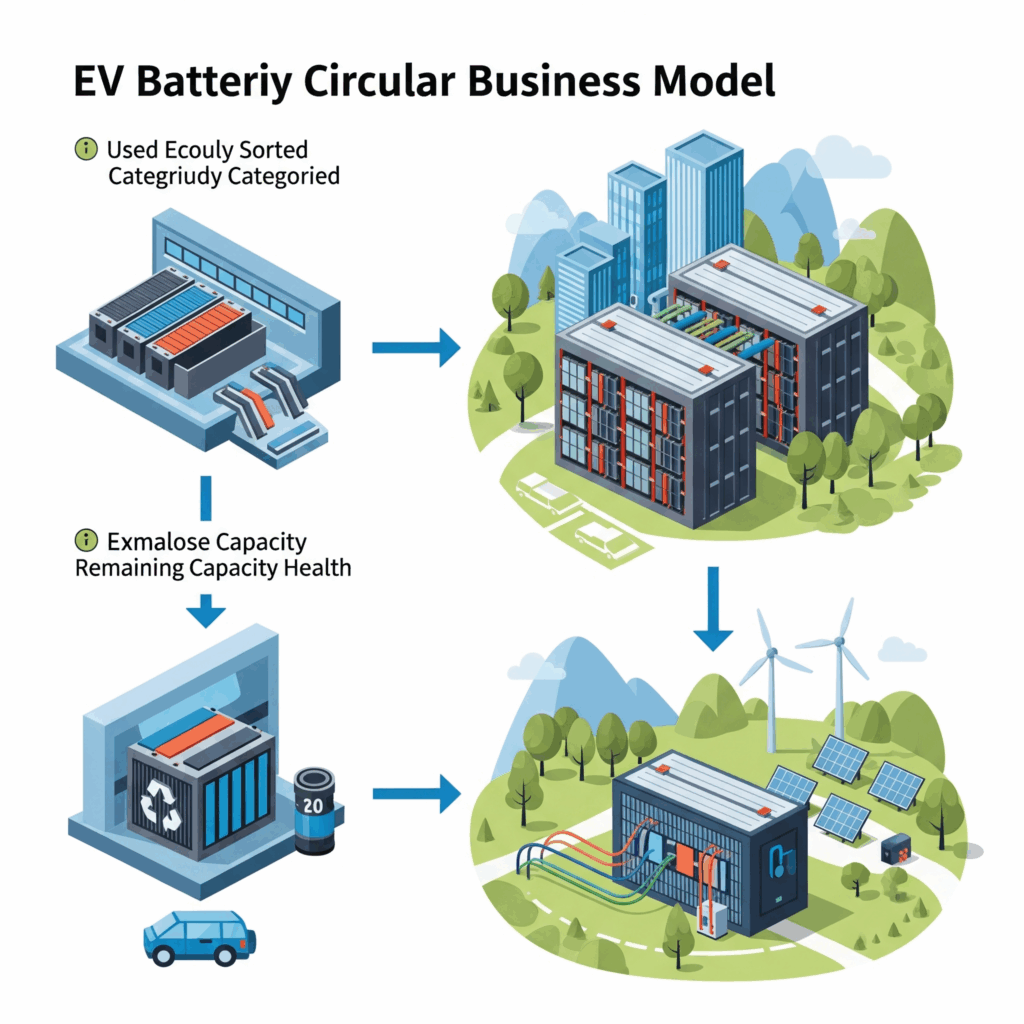

4. 第二の人生を歩むバッテリー:リユース(再利用)市場の拡大と多様な用途

車載用としての寿命を迎えたバッテリーも、多くの場合、定置用蓄電池としては十分な性能を有しています。この「第二の人生」を与えるリユース(再利用)は、資源の更なる有効活用と経済価値の創出に繋がります。

リユースの主な用途

- 家庭用・産業用蓄電システム:太陽光発電システムと連携させ、発電した電力の自家消費率向上や、電力需要のピークカット、非常用電源として活用。

- 電力系統安定化用蓄電池:再生可能エネルギーの導入拡大に伴い重要性が増す、電力系統の周波数調整や出力変動の吸収に貢献。

- その他:小型モビリティの電源、街路灯や建設現場の独立電源など、多様なニーズに応じた活用が模索されています。

性能評価と安全性確保の重要性 リユースバッテリーの市場を健全に発展させるためには、個々のバッテリーの残存性能(SOH: State of Health)を正確に評価する技術と、安全性を担保する基準・認証制度が不可欠です。AIを活用した高度な診断技術や、トレーサビリティシステムの構築が進められています。

リユース事業の事例 日産自動車は、EV「リーフ」の使用済みバッテリーをリユースした定置用蓄電池「NISSAN ENERGY SHARE」を展開。また、多くのエネルギー関連企業やスタートアップが、リユースバッテリーを活用した独自のエネルギーソリューションやビジネスモデルの開発に乗り出しています。

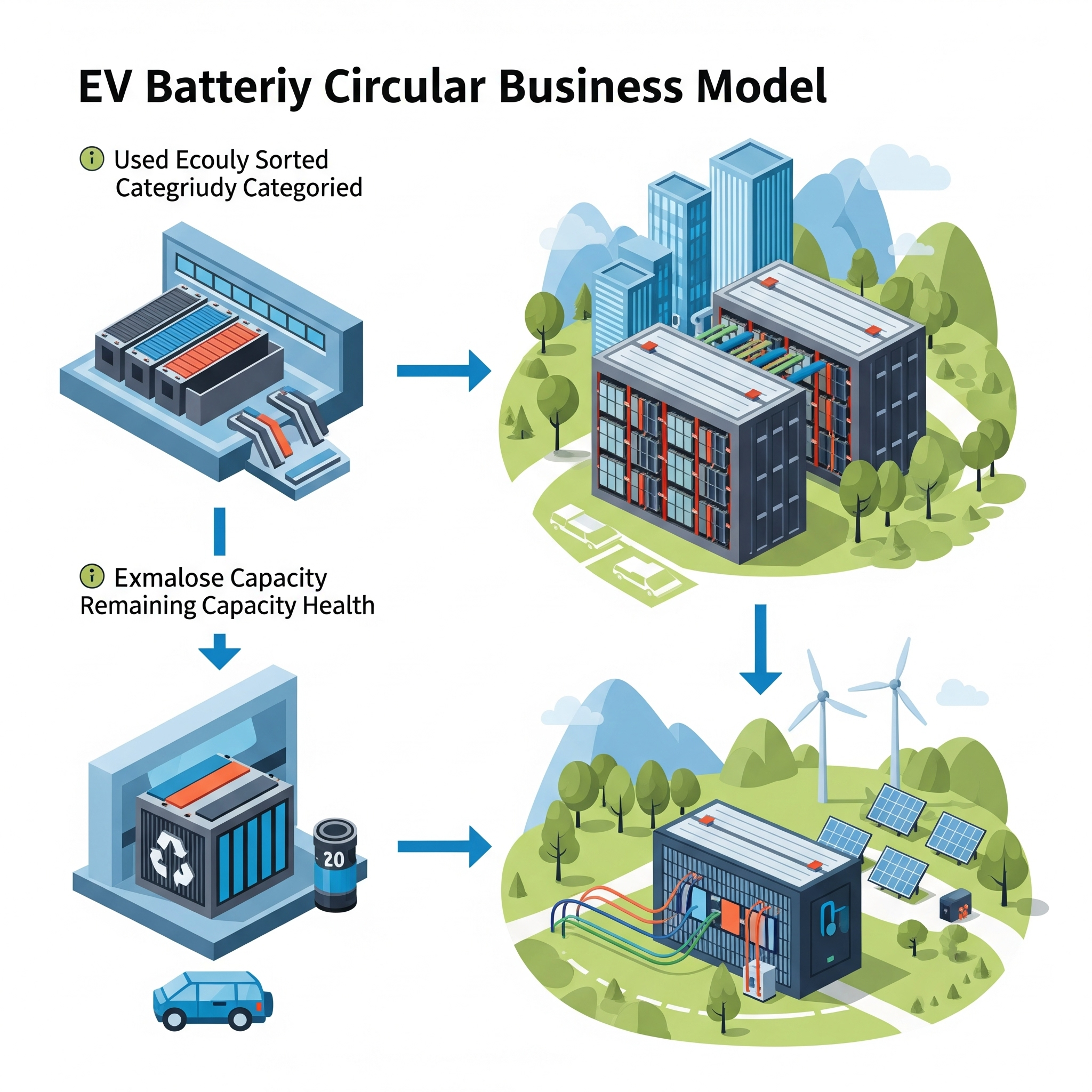

5. 循環型経済を加速する新たなビジネスモデルとエコシステムの構築

EVバッテリーの循環利用を前提とした新たなビジネスモデルも登場し、持続可能なエコシステムの形成を後押ししています。

- BaaS(Battery as a Service):バッテリーを「所有」するのではなく、「サービスとして利用する」という考え方。バッテリーのリース、スワッピング(交換式)、サブスクリプションモデルなどがこれにあたります。利用者は初期費用を抑えられ、事業者はバッテリーの回収・管理を一元的に行えるメリットがあります。

- トレーサビリティと「バッテリーパスポート」:EUで導入が予定されている「バッテリーパスポート」は、バッテリーの製造からリサイクルに至るまでのライフサイクル情報を記録・追跡可能にするものです。これにより、資源循環の透明性が高まり、消費者はより環境負荷の低い製品を選択しやすくなります。

- 業界横断的な連携:自動車メーカー、バッテリーメーカー、素材メーカー、リサイクル事業者、エネルギー関連企業などが、それぞれの強みを持ち寄り連携することで、効率的で強靭な循環型エコシステムの構築が進んでいます。

6. EVバッテリーが紡ぐ持続可能な社会と経済成長の未来図

EVバッテリーの循環利用は、環境負荷の低減に大きく貢献するだけでなく、新たな経済成長のエンジンとなる可能性を秘めています。

- 環境価値の創出:バージン材の採掘・精錬に比べ、リサイクル材の利用はCO2排出量を大幅に削減できます。また、廃棄物の削減は、最終処分場の延命や環境汚染リスクの低減に繋がります。

- 経済的リターンの追求:リサイクル・リユース市場は今後急速な成長が見込まれており、新たな雇用創出や関連産業の育成に貢献します。資源の国内循環は、国際的な資源価格の変動リスクを低減し、経済安全保障にも寄与するでしょう。

- 再生可能エネルギー導入の加速:リユースバッテリーは、比較的に安価な電力貯蔵ソリューションとして、太陽光や風力といった変動性の高い再生可能エネルギーの導入拡大を支える重要な役割を担います。

私たち消費者も、環境配慮型の製品を選び、使用済みバッテリーの適切な回収に協力することで、この循環型経済への移行を後押しすることができます。

7. 結論:EVバッテリー循環経済への挑戦と、未来への投資

EVバッテリーの循環利用は、単なる環境対策に留まらず、新たな産業構造と経済価値を生み出す壮大な挑戦です。技術革新、ビジネスモデルの変革、そして社会全体の意識改革が一体となって初めて、真の循環型経済が実現します。

この分野は、まさに日進月歩で進化しており、そのダイナミズムは未来志向の読者の皆様にとって、新たなビジネスチャンスや投資対象を見出す上で非常に魅力的と言えるでしょう。先進的なリサイクル技術を持つ企業、革新的なリユースソリューションを提供する企業、そして持続可能なサプライチェーン構築をリードする企業への注目は、今後ますます高まることが予想されます。

EVバッテリーが拓く循環型経済の夜明け。それは、環境と経済が調和し、持続可能な未来へと繋がる確かな一歩です。この大きな潮流を的確に捉え、次世代のスタンダードを共に創造していくことが、私たちに求められています。

注釈:本記事中の画像は、内容の理解を助けるためのイメージとしてAIによって生成されたものです。