(注釈:この記事で使用しているイメージ画像は、AI(人工知能)によって生成されたものです。)

【導入】エネルギーの未来を自宅でデザインする時代へ

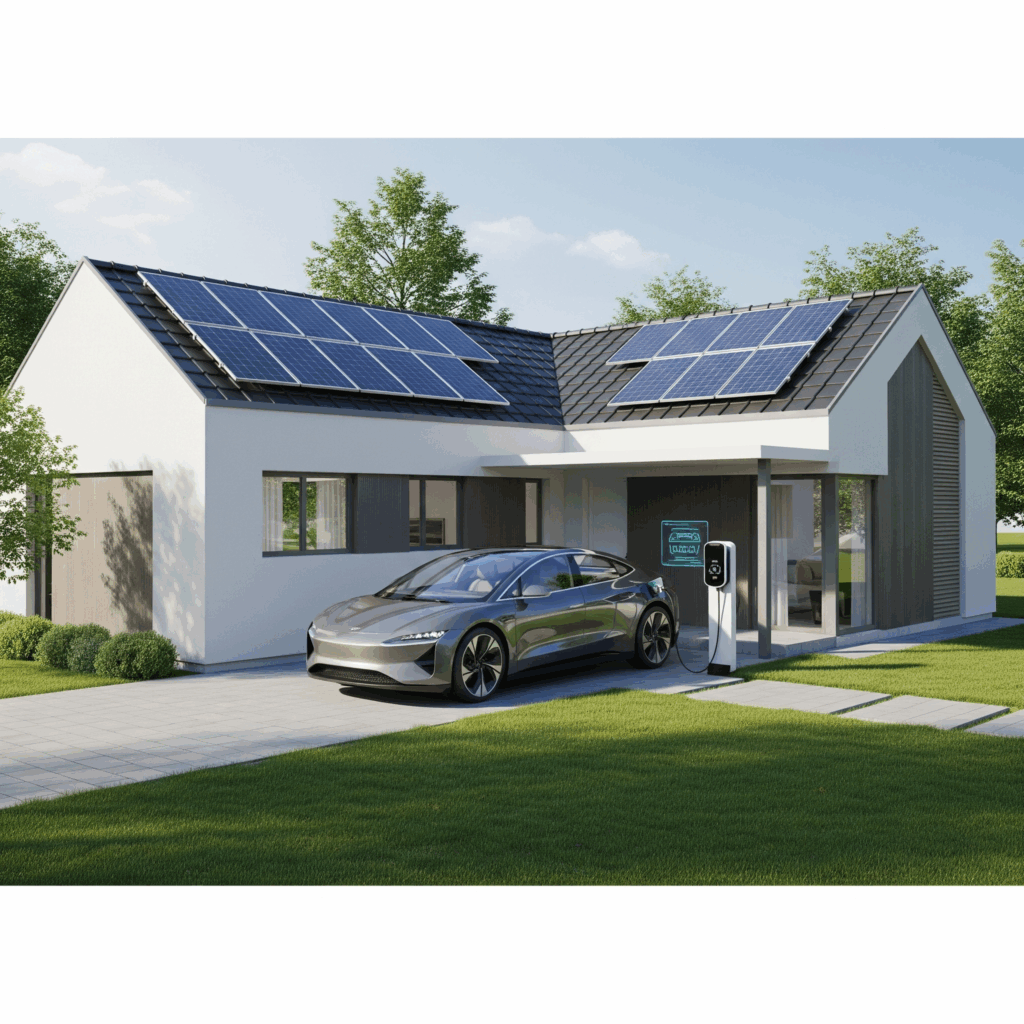

近年、私たちの生活を取り巻くエネルギー環境は、大きな変革期を迎えています。地球温暖化対策としてのカーボンニュートラルへの動き、不安定な国際情勢に起因するエネルギー価格の変動、そして頻発する自然災害による電力インフラの脆弱性。これらの課題は、私たち一人ひとりがエネルギーとの向き合い方を見直す必要性を示唆しています。

「もし、自宅で使うエネルギーを自ら創り出し、賢く蓄え、災害時でも普段と変わらない生活を送れるとしたら?」

そんな未来を現実のものとする鍵が、「家庭用蓄電池」と「電気自動車(EV)」の最適化された連携、すなわちエネルギーシナジーです。

この記事では、電気自動車や蓄電池に関心をお持ちの皆様に向けて、家庭用蓄電池とEVが織りなすエネルギーシステムの全貌を解き明かします。単なる節電やエコに留まらない、経済合理性、防災性能、そして何よりも先進的で質の高いライフスタイルを実現するための具体的な知識とステップを、専門的な視点から分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたも自宅を「小さな発電所」へと進化させ、エネルギーの未来を自らデザインするための明確なビジョンと具体的な行動計画を手にしていることでしょう。

【第1章】なぜ今、家庭用蓄電池とEVの「シナジー」が注目されるのか?

家庭用蓄電池とEVの組み合わせが、これほどまでに注目を集める背景には、いくつかの重要な社会的・技術的トレンドが存在します。

- EVの進化:「移動する大容量バッテリー」としての新たな価値 電気自動車(EV)は、もはや単なる移動手段ではありません。近年のEVは、一般的な家庭が数日間生活できるほどの電力を蓄えられる大容量バッテリーを搭載しており、「移動する蓄電池」としての潜在能力が飛躍的に向上しました。この「走る蓄電池」を家庭のエネルギーシステムに組み込むことで、これまでにない柔軟性と効率性が生まれます。

- 家庭用蓄電池の技術革新と普及 家庭用蓄電池もまた、目覚ましい技術進化を遂げています。よりコンパクトで高性能、長寿命なリチウムイオン電池が主流となり、価格も徐々に手の届きやすい範囲になってきました。国や自治体からの補助金制度も後押しとなり、導入のハードルは着実に下がっています。

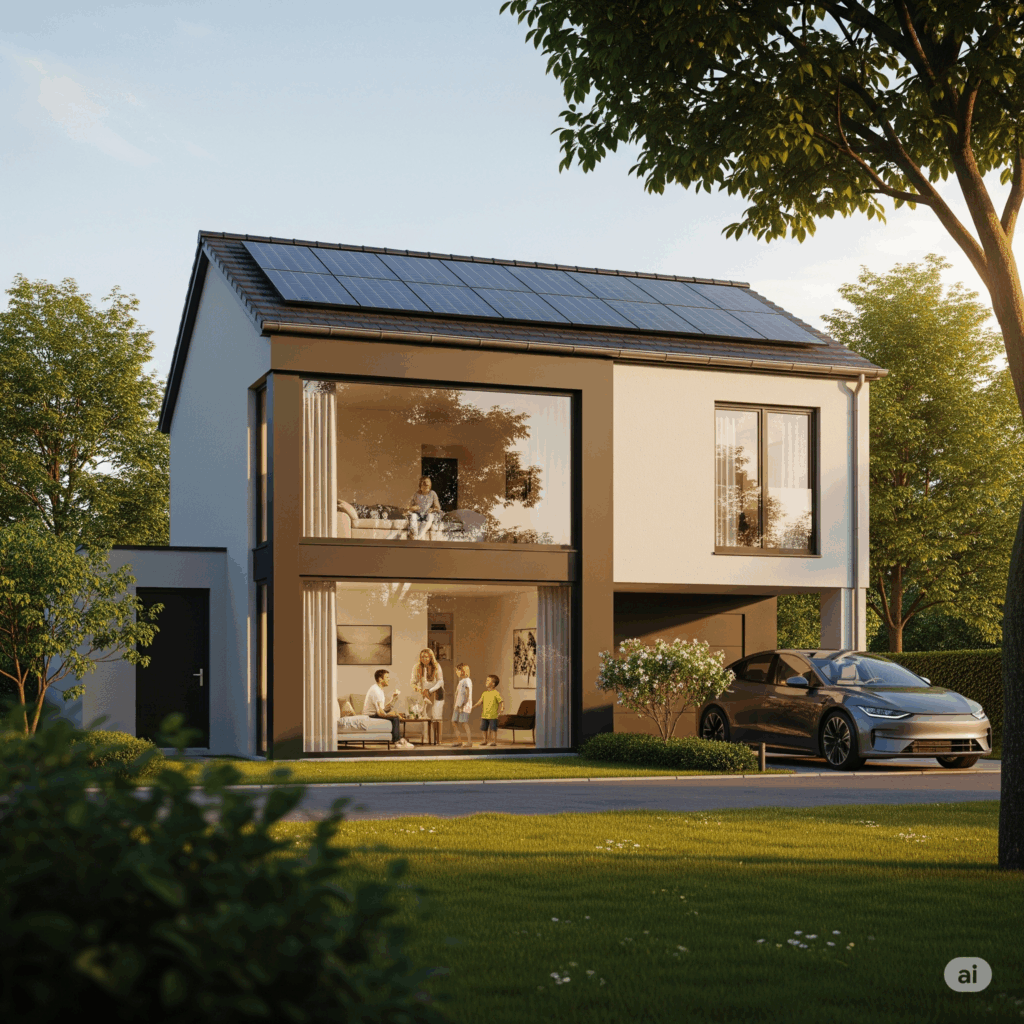

- 「エネルギー自給自足」への高まる関心 太陽光発電システムと家庭用蓄電池、そしてEVを連携させることで、クリーンなエネルギーを自家発電し、自家消費する「エネルギー自給自足」のライフスタイルが現実のものとなります。これにより、電力会社への依存度を大幅に低減し、電気料金の変動リスクからも自由になることが期待できます。化石燃料への依存を減らし、サステナブルな社会に貢献したいという意識の高い層にとって、これは非常に魅力的な選択肢です。

- 「レジリエンス強化」:災害大国日本における必然 地震や台風など自然災害が頻発する日本において、電力インフラの強靭化は喫緊の課題です。大規模停電が発生した際、家庭用蓄電池とEV(特にV2H対応車)があれば、数日間にわたり家庭に必要な電力を供給し続けることが可能です。これは、家族の安全と安心な生活を守るための、きわめて有効な自衛手段と言えるでしょう。

- (コラム)過去の大規模停電から学ぶ: 2018年の北海道胆振東部地震や2019年の台風15号による千葉県の大規模停電では、EVやPHEVが「動く電源」として実際に活躍し、その有効性が広く認知されました。

EVsmartBlog:千葉大停電2019を電気自動車とV2Hで乗り切った被災者の体験談https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/report-from-2019-chiba-power-outage/

- (コラム)過去の大規模停電から学ぶ: 2018年の北海道胆振東部地震や2019年の台風15号による千葉県の大規模停電では、EVやPHEVが「動く電源」として実際に活躍し、その有効性が広く認知されました。

これらの要素が複合的に絡み合い、家庭用蓄電池とEVのシナジー効果は、現代社会が抱えるエネルギー問題に対する先進的かつ実践的なソリューションとして、大きな期待を集めているのです。

【第2章】家庭用蓄電池の基礎知識と賢い選び方:最適な一台を見極める

家庭用蓄電池の導入を成功させるためには、まず基本的な知識を理解し、ご自身のライフスタイルに合った製品を選ぶことが重要です。

- 蓄電池の種類と重要スペック解説

- 主流はリチウムイオン電池: エネルギー密度が高く(小型で大容量)、寿命が長く、自己放電が少ないといったメリットから、現在の家庭用蓄電池の主流はリチウムイオン電池です。

- kWh(キロワットアワー):蓄電容量 蓄えられる電気の総量を示します。数値が大きいほど多くの電気を貯められますが、価格も高くなる傾向があります。

- kW(キロワット):定格出力 一度に使用できる電気の大きさを示します。この数値が小さいと、消費電力の大きな家電(エアコン、電子レンジなど)を同時に複数使えない場合があります。

- サイクル寿命: 充放電を繰り返せる回数の目安。製品によって異なり、保証期間とも関連します。

- 変換効率: 電気を充放電する際のエネルギーロスを示す指標。効率が高いほど無駄なく電気を使えます。

- ライフスタイル別・最適容量の目安 蓄電池の容量は、闇雲に大きければ良いというものではありません。ご家庭の電力消費量、太陽光発電の発電量、EVの充電頻度、停電時に使いたい家電などを総合的に考慮し、最適な容量を見極めることがコストパフォーマンスを高める鍵です。

- 例1:日中不在がちな共働き世帯(EVあり): 太陽光の余剰電力をEVと蓄電池に効率よく充電し、夜間に活用。EVへの充電量も考慮し、やや大きめの容量が適している場合も。

- 例2:日中も在宅が多い世帯(太陽光発電あり): 昼間の自家消費を最大化しつつ、夜間や非常時に備える。電力消費量と太陽光発電量に応じたバランスの良い容量選定が重要。

- 停電時の備えとして重視する場合: 最低限動かしたい家電(冷蔵庫、照明、通信機器など)の消費電力と、想定する停電期間から必要な容量を算出。

- 主要メーカー比較と製品選定の着眼点 国内外の多くのメーカーが家庭用蓄電池を開発・販売しています。代表的なメーカーとしては、パナソニック、シャープ、京セラ、オムロン、ニチコン、長州産業、そして海外メーカーではテスラなどが挙げられます。 製品選定の際は、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 価格と保証期間: 初期費用だけでなく、長期的な視点でのコスト(期待寿命、保証内容)も重要です。

- 連携性: 既存または新規導入する太陽光パネルや、後述するV2Hシステムとの連携のしやすさも確認が必要です。

- 機能性: AIによる充放電最適化機能、遠隔監視機能など、付加価値も比較ポイント。

- 設置スペースとデザイン: 屋内外の設置場所に適したサイズか、デザイン性も考慮に入れると満足度が高まります。

- 最新の家庭用蓄電池 人気メーカー徹底比較はこちら【エコ×エネの相談窓口】完全無料の蓄電池一括見積もり

- 補助金制度:賢く活用して初期費用を軽減 国や地方自治体は、家庭用蓄電池の導入に対して補助金制度を設けている場合があります。対象となる製品の条件や申請期間、補助金額は年度や自治体によって異なるため、最新情報を常に確認し、専門業者に相談しながら賢く活用しましょう。

【第3章】EVを「パワーステーション」に変えるV2Hシステム徹底解説

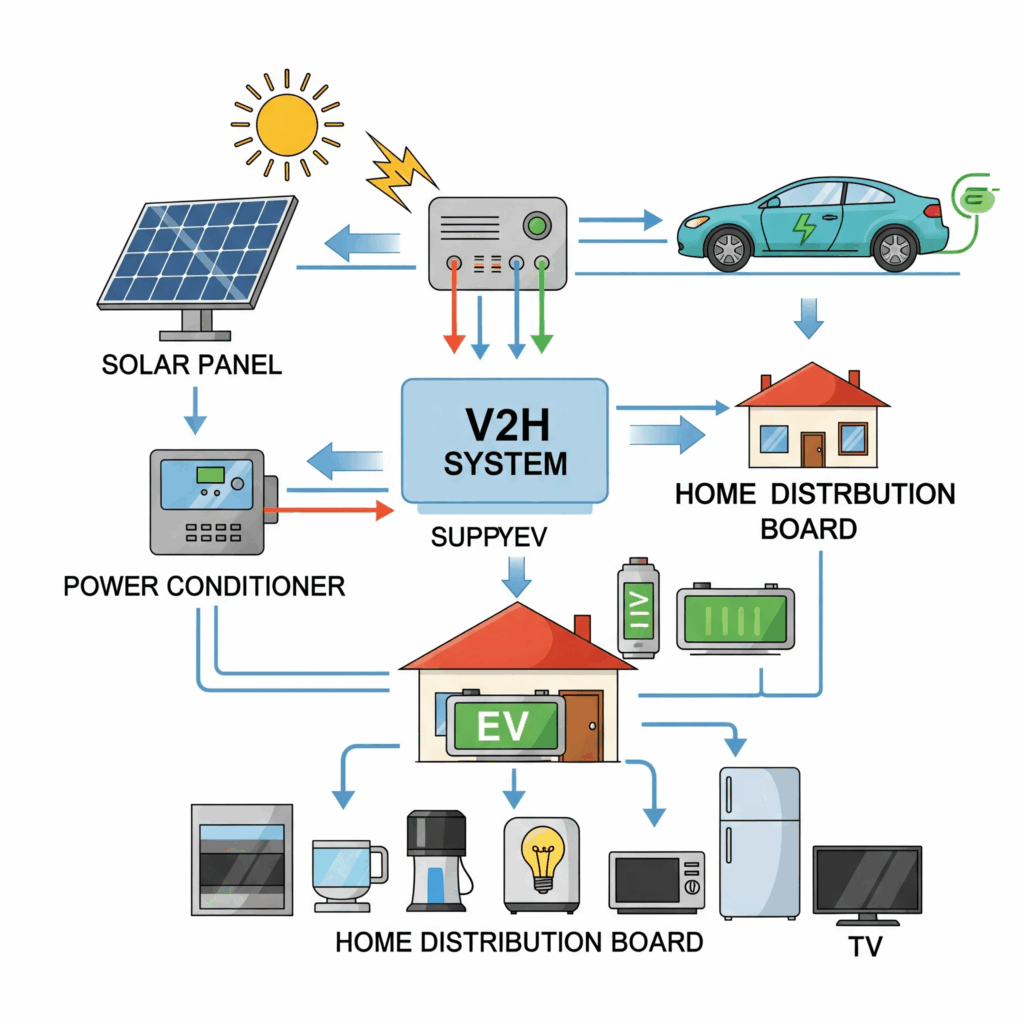

電気自動車(EV)の価値を最大限に引き出す鍵となるのが、**V2H(Vehicle to Home)**システムです。これは、EVに蓄えられた電力を家庭用の電力として利用可能にする画期的な技術です。

- V2Hシステムの仕組みと驚きのメリット V2Hシステムは、EVと家庭の分電盤を接続し、電力の双方向移動を可能にします。

- 平常時のメリット:

- 太陽光発電の余剰電力活用: 昼間に太陽光発電で得られた余剰電力をEVに効率よく充電。電力ピークシフト/ピークカット: 電気料金が高い時間帯にEVから家庭へ電力を供給し、購入電力量を抑制。EVバッテリーの有効活用: EVを単なる移動手段としてだけでなく、家庭のエネルギー貯蔵庫として活用。

- 災害時の非常用電源: 停電発生時、EVから家庭へ最大6kW程度の電力を供給可能(一般的な家庭の消費電力をほぼ賄える)。冷蔵庫、照明、エアコン、情報通信機器など、生活に必要な多くの家電を長時間使用できます。避難所としてのEV: 自宅が被災した場合でも、EV自体が電源付きのシェルターとなり得ます。

- 平常時のメリット:

- V2L(Vehicle to Load)との違いと使い分け V2Lは、EVから直接AC100Vコンセントで電化製品を使用できる機能です。屋外での利用や、限定的な電力供給には便利ですが、家全体の電力を賄うには出力が不足し、配線も個別に行う必要があります。本格的な家庭への電力供給や、太陽光発電との連携を考えるなら、V2Hシステムが断然有利です。

- V2H対応EV車種:購入前に必ずチェック 全てのEVがV2Hに対応しているわけではありません。CHAdeMO(チャデモ)方式の急速充電規格に対応し、かつV2H機能を持つ車種である必要があります。代表的な国産EVの多くは対応していますが、輸入車の場合は対応状況が異なるため、購入前に必ず確認しましょう。

- (参考情報)V2H対応車種の最新リストは、各V2HメーカーのウェブサイトやEV関連情報サイトで確認できます。

- V2H機器の選び方と導入のポイント V2H機器も複数のメーカーから販売されています。選定のポイントは以下の通りです。

- 主要メーカー: ニチコン、デンソー、オムロンなどが代表的です。

- 出力と機能: 最大出力(kW)、EVへの充電速度、太陽光発電との連携機能(同時充放電など)、停電時の自動切り替え機能などを比較。

- 対応車種: ご自身のEVまたは購入予定のEVに対応しているか。

- 設置スペースと価格: 機器のサイズ、設置工事費用も考慮。

- 信頼できる設置業者選び: V2Hシステムの導入には専門的な知識と技術が必要です。実績豊富で、補助金申請にも詳しい信頼できる業者を選びましょう。

- あなたのEVに最適なV2Hシステムは?無料一括見積もりはこちら

【第4章】太陽光発電 × 家庭用蓄電池 × EV:究極のエネルギーエコシステム構築法

これまでに解説してきた「太陽光発電」「家庭用蓄電池」「電気自動車(V2H)」の三者を組み合わせることで、まさに究極とも言える家庭内エネルギーエコシステムが完成します。

- 三位一体システムによるエネルギーフローの最適化 このシステムでは、各機器が連携し、エネルギーを無駄なく、かつ経済的に活用します。

- 晴天の日の理想的な流れ:

- 日中: 太陽光発電がフル稼働。発電した電力はまず家庭内で消費。

- 余剰電力の活用: 余った電力は、まず家庭用蓄電池、次にEVへと効率的に充電。

- 夕方~夜間: 太陽光発電が停止すると、まず家庭用蓄電池から放電。蓄電池の電力が少なくなったら、次にEVからV2H経由で放電(必要に応じて)。

- 深夜: 電気料金の安い時間帯に、系統電力からEVや蓄電池へ充電することも可能(契約プランによる)。

- 曇天・雨天の日: 太陽光発電量が少ない場合でも、蓄電池やEVに貯めた電力を活用し、電力購入量を最小限に抑えます。

- 晴天の日の理想的な流れ:

- 経済効果シミュレーション:導入コストと回収期間のリアル このトリプル連携システムの導入には、もちろん初期費用がかかります。太陽光パネル、家庭用蓄電池、V2H機器、そしてそれらの設置工事費用です。しかし、長期的に見れば大きな経済効果が期待できます。

- 電気代の大幅削減: 電力会社からの電力購入量を劇的に減らせるため、月々の電気代が大幅に削減されます。オール電化住宅やEVユーザーであれば、その効果はさらに大きくなります。

- 売電収入(FIT期間中): 太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)期間中であれば、使い切れなかった余剰電力を売電し、収入を得ることも可能です。FIT終了後も、自家消費を最大化することで経済メリットは持続します。

- 回収期間の目安: 導入規模や各家庭の電力使用状況、補助金の活用有無によって変動しますが、一般的には10年~15年程度で初期投資を回収できるケースが多いと言われています。専門業者に詳細なシミュレーションを依頼することをおすすめします。

- (ポイント)高所得者層にとっての資産価値: エネルギー自給システムを備えた住宅は、将来的な資産価値向上にも繋がる可能性があります。

- 環境貢献とサステナブルな暮らしの実現 化石燃料に依存しないクリーンエネルギー中心の生活は、CO2排出量の大幅な削減に繋がり、地球環境保護に直接貢献します。次世代のために持続可能な社会を目指す上で、個人ができる非常に有効なアクションです。

- 導入事例から学ぶ先進的ライフスタイル 都心近郊に住むAさん一家。日中は夫婦共働きで子供たちは学校へ。週末は家族でEVに乗ってアウトドアを楽しむアクティブな家庭です。太陽光パネルと大容量蓄電池、そしてV2Hシステムを導入したことで、平日の電気代はほぼゼロに。週末のEV充電も太陽光で賄い、ガソリン代もかからなくなりました。さらに、台風による停電時にも、冷蔵庫やエアコン、照明が普段通り使え、近隣住民にも電力を分け与えることができた経験から、システムの価値を再認識したと言います。

【第5章】失敗しない!システム導入のステップと専門家選びの極意

家庭用エネルギーシステムの導入は、決して安価な買い物ではありません。後悔しないためには、慎重な計画と信頼できるパートナー選びが不可欠です。

- ステップ1:現状把握と明確な目標設定

- 電力使用状況の分析: 過去1年間の電気使用量や料金の検針票を確認し、月別・時間帯別の電力消費パターンを把握します。

- 導入目的の明確化: 「電気代を最大限削減したい」「災害時の備えを万全にしたい」「環境貢献を重視したい」など、何を最も重視するかを明確にすることで、システム構成や機種選定の軸が決まります。

- ステップ2:徹底的な情報収集と比較検討

- 複数業者からの相見積もり: 必ず3社以上の専門業者から見積もりを取り、提案内容(機器のスペック、システム設計、工事内容、保証、価格)を比較検討します。価格だけでなく、提案の質や担当者の知識・対応も重要な判断材料です。

- 見積書でチェックすべきポイント: 機器本体の価格だけでなく、工事費の内訳(基礎工事、電気工事、申請費用など)、諸経費、保証内容、アフターサービス体制まで細かく確認しましょう。

- ステップ3:信頼できる設置業者・アドバイザーの見極め方

- 豊富な施工実績と専門知識: 太陽光発電、蓄電池、V2Hシステムそれぞれの分野で十分な施工実績があり、最新技術や補助金制度にも精通しているか。

- 保有資格: 電気工事士などの必要な資格を保有しているか。

- 第三者の評価: 口コミサイトや紹介、過去の顧客からの評判も参考に。

- 長期的なパートナーシップ: 設置後のメンテナンスやトラブル対応など、長期的に付き合える信頼関係を築けるかどうかも重要です。高圧的な営業や、メリットばかりを強調する業者には注意が必要です。

- 信頼できる優良設置業者を無料でご紹介【エコ×エネの相談窓口】完全無料の蓄電池一括見積もり

- ステップ4:契約前の最終確認事項

- 電力会社との契約: 必要に応じて、電力会社との契約プラン変更や系統連系申請の手続きが必要になります。

- 設置場所の制約: 蓄電池やV2H機器の設置スペース、重量制限、太陽光パネルの日照条件などを現地調査でしっかり確認。

- 保証内容の詳細: 機器ごとの保証期間、保証範囲(自然災害による故障は対象かなど)、免責事項を隅々まで確認しましょう。

- 補助金申請の段取り: 補助金の申請手続きを業者が代行してくれるか、自分で行う必要があるかを確認。

今こそ、あなたの家を「小さな発電所」へ

家庭用蓄電池と電気自動車(EV)のシナジーは、もはや未来の夢物語ではありません。それは、エネルギー価格の変動や自然災害のリスクから家族と暮らしを守り、経済的なメリットを享受し、さらには地球環境にも貢献できる、きわめて現実的で賢明な選択です。

この先進的なエネルギーシステムを導入することは、単に「モノ」を買うのではなく、「安心」「快適」「経済性」そして「持続可能な未来」への投資と言えるでしょう。

もちろん、初期投資は必要です。しかし、長期的な視点で見れば、その価値は計り知れません。この記事で得た知識を元に、まずはご自身のライフスタイルや価値観に最適なシステムは何か、情報収集から始めてみませんか?

あなたの家を、次世代の「小さな発電所」へ。その第一歩を、今日踏み出しましょう。

具体的な導入を検討したい方へ:

- 家庭用蓄電池・V2Hシステム 無料一括見積もりサービス【エコ×エネの相談窓口】完全無料の蓄電池一括見積もり

※当記事内の数値や制度に関する情報は執筆時点(2025年6月)のものであり、最新情報とは異なる場合があります。導入をご検討の際は、必ず専門業者や関係省庁にご確認ください。

※当記事内の一部のイメージ画像は、内容の理解を助けるためにAIによって生成されています。

この記事が、あなたのより豊かで安心な未来のライフスタイル実現の一助となれば幸いです。